Infrastruktur neu denken

Infrastrukturinvestitionen von Energiewende bis Energiesicherheit

Investieren in Infrastruktur ist ein langfristiges Investment in die Zukunft. Daher gilt es nicht nur zu modernisieren, sondern auch vorausschauend in die Infrastruktur, die wir morgen benötigen, zu investieren. Hier sehen wir auch einige Möglichkeiten, sowohl auf der Eigen- als auch Fremdkapitalseite, sich hier zu engagieren.

Wussten Sie, dass 40 % der Verteilernetze in Europa über 40 Jahre alt sind?1 Und, dass grenzüberschreitende Energieinfrastrukturprojekte die Energieproduktionskosten bis 2040 um 9 Milliarden Euro jährlich senken können?2 Das unterstreicht, dass dringende benötigte Investitionen vor uns liegen, um unsere Energiesicherheit und Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. Das Sondervermögen von 500 Milliarden Euro, das vor kurzem noch vom alten Bundestag abgesegnet wurde, ist dabei ein richtiger und wichtiger, wenn auch später Schritt. Denn in Deutschland sind lediglich 35 % zufrieden mit der Infrastruktur unseres Landes.3

Dies wird sich hoffentlich in den nächsten Jahren ändern. Investieren in Infrastruktur ist ein langfristiges Investment in die Zukunft. Daher gilt es nicht nur zu modernisieren, sondern auch vorausschauend in die Infrastruktur, die wir morgen benötigen, zu investieren. Hier sehen wir auch einige Möglichkeiten, sowohl auf der Eigen- als auch Fremdkapitalseite, sich hier zu engagieren.

Weniger Emissionen – mehr Energie?

In den letzten Jahren hat der weltweite Umstieg auf nachhaltige Energielösungen deutlich Auftrieb erhalten. Trotz wechselnder politischer Unterstützung investieren viele Länder weltweit weiterhin in erneuerbare Energiequellen wie Solar-, Wind- und Wasserkraft oder grünen Wasserstoff und fördern die Forschung im Bereich umweltfreundlicher Technologien. Die EU erreichte z.B. 2023 einen Anteil von 24,5 % am Bruttoendenergieverbrauch aus erneuerbaren Quellen, rund 1,5 % Prozentpunkte höher als 2022 und fast dreimal so hoch wie 2004 (9,6 %). Zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen wurde das EU-Ziel für erneuerbare Energien bis 2030 von 32 % auf 42,5 % angehoben.4

|

"In Deutschland sind lediglich 35 Prozent zufrieden mit der Infrastruktur des Landes." |

Die durch den Angriff Russlands auf die Ukraine ausgelöste Energiekrise hat die Bedeutung der Versorgungssicherheit für Europa und die ganze Welt verdeutlicht. Die Energiewende hat das Potenzial, die Abhängigkeit Europas von (fossilen) Energieimporten deutlich zu verringern und diese durch grünen Strom und grüne Gase zu ersetzen, die in Europa erzeugt werden. So wird auch das Ziel der Klimaneutralität vieler Länder weltweit unterstützt. Laut der Internationalen Organisation für Erneuerbare Energien (IRENA) sind im 1,5-Grad-Szenario bis 2050 Investitionen in Höhe von 150 Billionen US-Dollar in Übergangstechnologien und -infrastruktur erforderlich, was einem jährlichen Durchschnitt von 5,3 Billionen US-Dollar entspricht.5

Dekarbonisierung des Energiesektors

Die Dekarbonisierung des Verkehrssektors ist neben der Energieerzeugung ein wichtiger Pfeiler auf dem Weg zur Klimaneutralität. Dabei wird der Einsatz fossiler Brennstoffe durch grüne Gase und grünen Strom ersetzt. Verkehr ist für etwa 20–25 % aller Treibhausgase weltweit verantwortlich.6

|

"Der weltweite Energieverbrauch wird bis 2050 voraussichtlich um 50 Prozent steigen." |

Ohne Gegenmaßnahmen werden sich die verkehrsbedingten Emissionen bis 2050 verdoppeln. Hier zeigt sich die Notwendigkeit, aber auch die Chance, in diesem Sektor einen grundlegenden Wandel herbeizuführen.6 Dabei gilt es zum einen durch Modernisierung und z.B. die Förderung von e-Mobilität CO2-Emissionen zu senken, aber auch den öffentlichen Nahverkehr attraktiver und effizienter zu machen, um eine Alternative zum im Autoland immer noch beliebten KfZ bieten zu können. Mit Hilfe von nachhaltigem Privatkapital, zum Beispiel von der Allianz und anderen langfristigen institutionellen Infrastrukturanlegern, lassen sich viele Projekte umsetzen, die deutliche Auswirkungen auf die Emissionsreduzierung haben werden. Beispielsweise sind seit Ende 2023 in Norddeutschland die weltweit ersten batteriebetriebenen Züge im Regelbetrieb im Einsatz. Die neuen batterieelektrischen Triebwagen ersetzen die Dieseltriebwagen, die bisher im Einsatz waren, da nun genügend stromführende Streckenabschnitte vorhanden sind. Dadurch könnten jährlich 10 Millionen Liter Diesel und etwa 26.000 Tonnen CO2 eingespart werden.7

|

"Bereits jetzt sind viele Stromnetze an ihrem Limit angelangt." |

Der weltweite Energieverbrauch wird bis 2050 voraussichtlich um 50 % steigen. Für Entwicklungs- und Schwellenländern wird sogar ein Anstieg von bis zu 70 % prognostiziert.8 Damit dieses Wachstum ökologisch nachhaltig und klimaneutral ist, ist die Energiewende der Schlüssel.8 Dabei können grüner Wasserstoff und andere grüne Moleküle wie Biogas und Biomethan eine wichtige Rolle bei diesem Wandel spielen. Zudem sind sie in Sektoren vielseitig einsetzbar, die besonders schwer zu reduzieren sind, wie in der Produktion von Zement, Stahl und Düngemittel, die zusammen etwa 25 % der globalen CO2-Emissionen9 und der Energiespeicherung ausmachen. Viele Regierungen entwickeln bereits Wasserstoffstrategien und erkennen das Potenzial von Wasserstoff in der Energieversorgung, im Schwerlastverkehr, in der Luftfahrt und in der Schifffahrt.

Mehr Energie braucht mehr Netze

Mit dem steigenden Energieverbrauch geht auch ein höherer Bedarf an grüner Energie einher. Es müssen demnach mehr grüne Anlagen – vor allem Solar- und Windparks – gebaut oder erneuert werden. Ohne eine Anpassung der Übertragungs- und Verteilernetze wird dies jedoch nicht ausreichen. Solange die Stromnetze, Ladestationen, aber auch Speichertechnologien und Gasnetze, etwa für den Transport grüner Gase wie grüner Wasserstoff, nicht ausgebaut werden, können Systeme diese neuen und stärker schwankenden Formen der Stromerzeugung nicht bewältigen. So hat eine kürzlich erschienene Studie der Allianz10 festgestellt, dass die Unterschiede in der europäischen Strominfrastruktur die Energiewende erschweren. Verzögerungen beim Netzausbau haben zu einem Rückstand von über 800 GW an Wind- und Solarkapazität geführt, die auf ihren Anschluss warten, was fast dem Doppelten des aktuellen Angebots entspricht. Gleichzeitig belasten die anhaltend hohen Strompreise die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie und belasten gleichzeitig die Verbraucher.

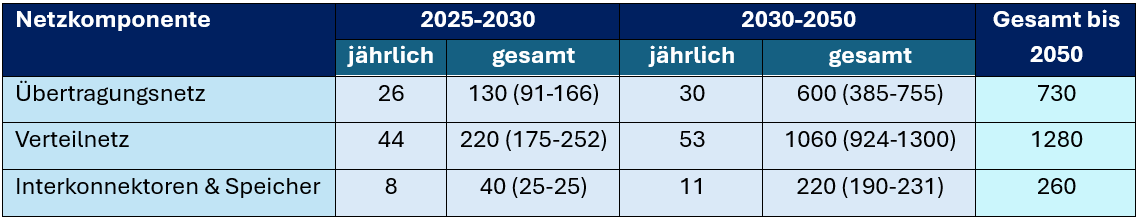

Die Umstellung des EU-Stromsektors könnte die Endpreise bereits 2035 um 11 % und 2040 um 30 % senken. Dafür sind jedoch bis 2050 Investitionen in die Netzinfrastruktur in Höhe von 2,3 Billionen EUR erforderlich, was einer jährlichen Finanzierung von durchschnittlich 90,8 Milliarden EUR entspricht.

Und das ist auch vor einem anderen Hintergrund nötig. Denn bereits jetzt sind viele Stromnetze an ihrem Limit angelangt. Noch sind Blackouts bei uns eher selten, aber Stromengpässe sind mehr als nur eine technische Herausforderung. Sie bergen auch potenzielle wirtschaftliche Risiken über verschiedene Branchen, wie dem öffentlichen Dienst, dem Finanzwesen und der Industrie, hinweg.

Abbildung 1: Investitionsbedarfe im europäischen Energiesystem

(in Milliarden Euro)

Quellen: Allianz Research basierend auf ENTSO-E, ACER, Eurelectric, Europäische Kommission, ERT und Goldman Sachs

Digitalisierung und Modernisierung der Verteilernetze

Der Schwerpunkt der Investitionen in Energienetze liegt dabei auf der Digitalisierung und Modernisierung der Verteilernetze11 und neuen Hochspannungsleitungen. So sollen Offshore-Anlagen angeschlossen, der Transport an Land zu Industriezentren ermöglicht und die Interkonnektivität der Länder sichergestellt werden.

|

"Deutschland kann nicht den gesamten benötigten grünen Wasserstoff selbst produzieren." |

Der Auf- und Ausbau dieser Infrastruktur braucht Jahre und muss nun dringend angegangen werden. Hier ist auch der Staat gefordert, denn neben der Finanzierung sind zur Umsetzung dieser Investitionsprojekte auch schnellere Genehmigungsverfahren sowie zuverlässige und stabile rechtliche Rahmenbedingungen nötig. Die Zusammenarbeit mit erfahrenen, langzeitorientierten Infrastrukturanlegern kann die Erfolgschancen vieler Projekte erhöhen.

Ein Beispiel ist der NeuConnect- Interkonnektor, der die erste Untersee- Stromverbindung zwischen Deutschland und Großbritannien bilden wird. Baubeginn für dieses Projekt, das 2028 fertiggestellt werden soll, war in der ersten Jahreshälfte 2024.12 Eigentümer sind institutionelle Anleger wie die Allianz, die auf langfristige Investitionen setzen und die Gelder ihrer Versicherungsnehmer aus Renten- und Lebensversicherungen anlegen. Britische und deutsche Energieregulierungsbehörden schufen die rechtlichen Rahmenbedingungen, um dieses Projekt mit langfristigem, günstigem Investitionskapital zu ermöglichen.

Abbildung 2: Erwartete weltweite Nachfrage nach grünem Wasserstoff

Quelle: International Renewable Energy Agency (IRENA), Roland Berger Hydrogen Market Model 2023

Grüne Wende dank grünem Wasserstoff

An grüne Moleküle, wie grünen Wasserstoff, und seine Derivate werden große Hoffnungen hinsichtlich der Energiesicherheit, der Energiewende und der Wettbewerbsfähigkeit geknüpft, insbesondere in Sektoren, in denen die CO2-Emissionen nur schwer zu reduzieren sind. Wasserstoff sichert durch seine Speicherkapazität die Stromversorgung auch während Zeiten mit geringer Einspeisung aus erneuerbaren Energien. Wir können jedoch nicht den gesamten benötigten grünen Wasserstoff selbst produzieren. In einigen Regionen der Welt wie z.B. in den nordischen Ländern, die auf günstige erneuerbare Energiequellen wie Wind- und Wasserkraft zurückgreifen können, ist die kostengünstige Produktion von grünem Wasserstoff einfacher, während andere Länder auf Importe angewiesen sein werden.

2021 lag die Wasserstoffnachfrage bei etwa 94 Millionen Tonnen, hauptsächlich grauer Wasserstoff (Wasserstoff, der aus Erdgas ohne CO2-Abscheidung hergestellt wird). Bis 2050 wird die Nachfrage nach Wasserstoff voraussichtlich auf zwischen 350 und 530 Millionen Tonnen pro Jahr ansteigen. Um diesen Bedarf zu decken, müssen Regierungen und Unternehmen gemäß Schätzungen von BCG13 im Zeitraum von 2025 bis 2050 etwa 6 bis 12 Billionen USD in die Produktion und den Transport von Wasserstoff investieren. Dabei ist grüner Wasserstoff, der mit Hilfe erneuerbarer Energien produziert wurde, im Fokus.14

So arbeiten derzeit einige Länder und Unternehmen am Aufbau von Speicherinfrastrukturen, Elektrolysekapazitäten und Pipelines. Institutionelle Anleger wie die Allianz können für die Beschleunigung dieser Entwicklungen ausschlaggebend sein. Die Allianz investiert in Norwegen und Finnland bereits in grüne Wasserstoffprojekte, um diese Entwicklung zu beschleunigen.

|

"Europa leidet unter relativ schwachen Kapitalmärkten und einem Mangel an Expansionskapital." |

Chancen für Europa ...

Die meisten neuen Technologien, die wir für die Energiewende benötigen, existieren bereits heute, sind jedoch sehr kapitalintensiv und erfordern hohe Investitionen. Allein in Europa werden bis 2050 Investitionen in Höhe von 2 bis 3 Billionen EUR prognostiziert, um diese zu skalieren, zusätzlich zu den erforderlichen Investitionen für Wind- und Solaranlagen und den Ausbau der Stromnetze. Europa nimmt technologisch eine Spitzenposition ein und verfügt weltweit über die meisten Patente in grünen Technologien, vor China, den USA und Japan.15 Die Stärkung dieser Position kann daher nicht nur die Energiesicherheit in Europa verbessern, sondern bietet auch signifikantes Wachstumspotential für Europa. Europa leidet jedoch unter relativ schwachen Kapitalmärkten und einem Mangel an Expansionskapital, was in der Vergangenheit bereits häufig (und sogar mehrheitlich) dazu geführt hat, dass europäische Technologiefirmen an nicht-europäische Investoren verkauft wurden.10;15

Das Sondervermögen Infrastruktur erlaubt es einige dieser dringend benötigten Mammutprojekte zu adressieren und neue Technologien in der Hochlaufphase zu unterstützen und dadurch investierbar zu machen, bis sie genügend Größenvorteile realisiert haben und wettbewerbsfähig gegenüber fossilen Alternativen sind; ähnlich wie der Entwicklungspfad in der Solar- und Windenergieindustrie in den letzten 20 Jahren. Allein staatliche Gelder werden aber unserer Ansicht nach nicht ausreichend sein, um alle nötigen Veränderungen zu bewältigen, insbesondere nicht vor dem Hintergrund finanzieller Engpässe der öffentlichen Hand und steigender Militärausgaben.

|

"Das Sondervermögen wird hoffentlich die Initialzündung für viele wichtige Projekte und Technologien bedeuten." |

... und Anleger

Europa verfügt über einen großen Pool institutioneller Gelder von Versicherungen sowie Pensions- und Staatsfonds von geschätzten EUR 15 Billionen.16 Diese sind zur Zeit nur zu c. 3-5% in Infrastruktur investiert, was sich mit 10% z.B. in Kanada vergleicht. Und viele Geschäftsmodelle für die Energiewende, wie Produktion, Transport und Speicherung grüner Moleküle, der Bau und Betrieb elektrischer Batterien und Wärmespeicher, die Kohlenstoffabscheidung und -speicherung und sogar Prozesse der Kreislaufwirtschaft können mit Hilfe langfristiger Abnahmeverträge infrastrukturähnlich strukturiert und dann mit langfristig angelegten Mitteln institutioneller Anleger zu günstigeren Kosten finanziert werden. Aufgrund der hohen Kapitalintensität der meisten grünen Technologien verbessern niedrigere Kapitalkosten nicht nur die Wettbewerbsfähigkeit der grünen Technologien gegenüber ihren fossilen Alternativen, sondern reduzieren auch die Kosten für die Verbraucher. Nach einer Schätzung von McKinsey führt eine Reduktion der Kapitalkosten von 1% zu einer Verringerung der Kosten für die Konsumenten von 10%. 17

Abbildung 3: Private Investitionen in Infrastrukturprojekte nach Sektor

Quelle: Global Infrastructure Hub Infrastructure Monitor Report 2023

Mehr als nur staatliche Mittel

Besonders langjährige und erfahrene Anleger, die über einen entsprechenden Zugang zu Projekten und anderen Marktteilnehmern verfügen, können hier oft attraktive Projekte sourcen. Dabei stehen institutionellen Anlegern auch bei AllianzGI verschiedene Strategien, sowohl für Eigenkapital als auch Fremdkapital und mit einem direkten oder indirekten Investitionsansatz, zur Verfügung. Von Lösungen, die einen Schwerpunkt auf die Förderung der Energiewende haben, bis hin zu Strategien mit einer stärkeren Ausrichtung auf Nachhaltigkeit (Art.8 und Art.9), reicht die Bandbreite für Anleger, die ihr Portfolio im Bereich Infrastruktur aufbauen bzw. weiterentwickeln wollen.

Das kürzliche verabschiedete Sondervermögen wird hoffentlich die Initialzündung für viele wichtige Projekte und Technologien bedeuten. Doch angesichts des riesigen Investitionsbedarfs braucht es mehr als nur staatliche Mittel. Privates Kapital von langzeitorientierten institutionellen Anlegern kann daher für die erfolgreiche „Infrastrukturwende“ in Deutschland, insbesondere mit dem Ziel der Energiewende und -sicherheit, eine entscheidende Rolle spielen und das Wachstum fördern.

1 Maßnahmen zur Beschleunigung des Ausbaus der Stromnetze

2 Factsheet_EU Action Plan for Grids.pdf

3 Global infrastructure poll reveals public concerns over climate resilience and support for private investment | GIIA

4 - Statistics Explained

5 World Energy Transitions Outlook 2023: 1.5°C Pathway; Executive summary

6 mobility - Energy in Transition - Powering Tomorrow

7 https://akkuzug.nah.sh/assets/Subsite3/Files/FAQ-Akkuzug-gesamt-final_Upload3.pdf

8 Grüner Wasserstoff und Power-to-X | BMZ

9 The huge climate problem of cement, steel and…, Canary Media

10 Allianz | Plug, baby, plug: Unlocking Europe’s electricity market

11 Executive summary: Electricity Grids and Secure Energy Transitions – Analysis, IEA

12 News - NeuConnect Interconnector

13 Infrastructure Strategy 2023: Building the Green Hydrogen Economy, BCG

14 EU lays out state aid push to stoke green investments – POLITICO

15 Financing and commercialisation of cleantech innovation

16 Preqin Database

17 Zukunftspfad Stromversorgung Perspektiven zur Erhöhung der Versorgungssicherheit und Wirtschaftlichkeit der Energiewende in Deutschland bis 2035, McKinsey.

Dieser Artikel ist in der April-Ausgabe 2025 der Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen erschienen.